目次

四柱推命とは

四柱推命は、その人の生まれた生年月日時を、10個の「干」と12個の「支」という空間と時間を表す文字に置き換えて、それによってそのひの性格や運命を導き出す中国発祥の占いです。

その誕生日の年・月・日・時を「干」と「支」に置き換えたものを、それぞれ柱として【年柱】【月柱】【日柱】【時柱】と呼びます。

“四柱推命”とは、その名の通りその4つの「柱」によってその人の「命」の流れを知る占いになります。

本来は【年柱】【月柱】【日柱】【時柱】の4柱まで出して占うのが正しい方法ですが、生まれた時間が分からない人も多いので【年柱】【月柱】【日柱】の3柱だけで調べても高い的中率をほこります。しかし四柱を出す方がより細かく占うことができます。

ここではまず、四柱推命を学ぶあたって知っておくべき基礎知識をお知らせしていきたいと思います。

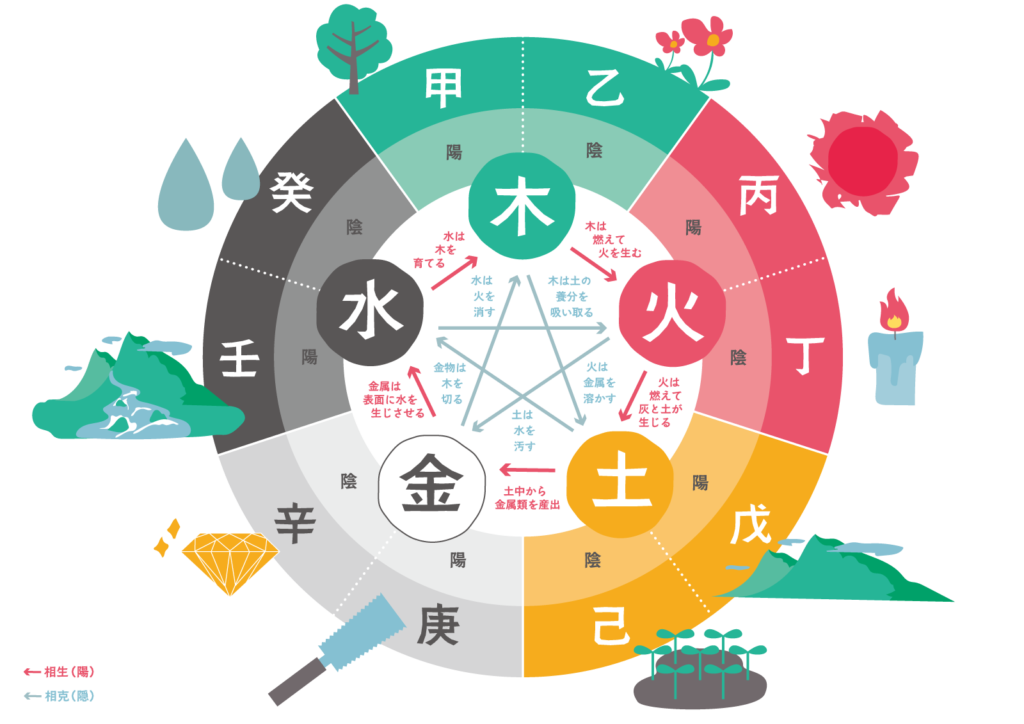

陰陽五行説

四柱推命を学ぶ上で、知っておくべき知識の一丁目一番地が陰陽五行説です。

陰陽五行説とは古来中国で生れた自然界の理を説く思想のひとつで、陰陽説と五行説を融合した思想のことをいいます。

陰陽説とは

万物は陰と陽という相反する性質に分けられると考えた思想。

男と女、右と左など…対極の関係にあるもの同士がお互いに刺激しあって世の中を形成しているという考え方です。

五行説とは

万物は木・火・土・金・水の5要素で構成されていると考えた思想です。

木(もく):木の花や葉が幹の上を覆っている立木が元となっていて、樹木の成長・発育する様子を表す。「春」の象徴。

火(か):光り煇く炎が元となっていて、火のような灼熱の性質を表す。「夏」の象徴。

土(ど):植物の芽が地中から発芽する様子が元となっていて、万物を育成・保護する性質を表す。「季節の変わり目(春夏秋冬の土用)」の象徴。

金(ごん・きん):土中に光り煇く鉱物・金属が元となっていて、金属のように冷徹・堅固・確実な性質を表す。収獲の季節「秋」の象徴。

水(すい・ずい):泉から涌き出て流れる水が元となっていて、これを命の泉と考え、胎内と霊性を兼ね備える性質を表す。「冬」の象徴。

この5つの要素が循環することであらゆる現象が発生するとされる考え方。

この2つ(陰陽説と五行説)を掛け合せたものが陰陽五行説となります。四柱推命はこの陰陽五行説に基づいた占いとなりますので、陰と陽、木火土金水は頭の中に入れておいてください。

時間を表す十二支

「干」「支」のうち、「支」は十二支の支のことで、知っている方も多くいらっしゃることでしょう。

改めて十二支とは

《子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥》のことです。十二支は中国における時間を表す文字なのです。

子年、丑年、寅年……と年を表すように、月・日・時も十二支で表すことができます。

1月=丑、2月=寅、3月=卯、4月=辰、5月=巳、6月=午、7月=未、8月=申、9月=酉、10月=戌、11月=亥、12月=子

と表すことができます。※ただし、それぞれの月は旧暦でみます。

空間を表す十干

「支」に比べて「干」は、少し馴染みが薄いかもしれません。甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・申・壬・癸の10個になります。

「甲乙つけがたい」「庚申塚」など、生活に馴染んだ言葉、場所もありますよね。

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸(こうおつへいていぼきこうしんじんき)と呪文のように覚えておきましょう。

先程の10個の「干」と12個の「支」のセットである「干支」は60通りあり、年・月・日・時はこの60のサイクルで巡っていきます。

年で言うと、2022年は壬寅、2023年は癸卯、2024年は甲辰…と巡っていきます。

60歳の還暦のお祝いは、この60干支が一巡り(暦が還(かえ)る)したお祝いなのです。一巡りして赤子に還ることから赤いちゃんちゃんこを着るんですよ。

四柱推命は、年柱・月柱・日柱・時柱にそれぞれ干と支を組み合わせ、その人が生まれたときの「気」の状態を知ることができ、そこから占っていく占術になります。

命式を知る

| 時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | |

| 壬 | 丁 | 乙 | 癸 | 天干 |

| 寅 | 未 | 卯 | 亥 | 地支 |

| 丙 | 己 | 乙 | 甲 | 蔵干 |

| 正官 | 偏印 | 偏官 | 通変星 | |

| 劫財 | 食神 | 偏印 | 印綬 | 通変星 |

| 死 | 冠帯 | 病 | 胎 | 十二運 |

上の図のように、年月日時それぞれの柱に干支を当てはめ、そこから導き出した通変星や十二運を書いた表のことを命式といいます。(ちなみに筆者の生年月日から割り出したものです)

命式の作り方や導き方はまた違う記事で書かせていただきます。ここでは命式のおおまかな構造だけ知っていただければと思います。

通変星

四柱推命において、日干から命式の他柱にある天干を見て、その相対関係から割り出される星をいいます。

比肩(ひけん)、劫財(ごうざい)、食神(しょくじん)、傷官(しょうかん)、偏財(へんざい)、正財(せいざい)、偏官(へんかん)、正官(せいかん)、偏印(へんいん)、印綬(いんじゅ)の10種類があります

四柱推命は、生年月日時を干支に置き換えて命式を作成し、その構成により先天的な性質や能力を知ることにより占います。 通変星とは、基本的には命式を構成している干支同士の組み合わせや相性を表すものとなり、関係性の良し悪しを示すものとなります。

また、通編成の基本は、十干と十干の組み合わせであり、十干と十二支の関係性を見る際には、その十二支の蔵干を対象とします。

基本的には日主となる日干からみて、他の天干地支との関係を通変星で表すことになります。 特に日主と月支蔵干との関係性を表す通変星は、元命とも呼ばれ、命式を構成する通変星でも非常に重要なものとなります。

それぞれの通変星の意味や働きなどは今後紹介していきますので、ここでは“こんなものがあるんだな”くらいに覚えていただければと思います。

比肩・劫財は自星 食神・傷官は漏星 正財・偏財は財星

正官・偏官は官星 偏印・印綬は印星

というグループに分けられます。頭に入れておいていただければと思います。

各星を中心星に持つ人の性格・特徴

- 『比肩』を中心星に持つ人の性格・特徴

- 『劫財』を中心星に持つ人の性格・特徴

- 『食神』を中心星に持つ人の性格・特徴

- 『傷官』を中心星に持つ人の性格・特徴

- 『偏財』を中心星に持つ人の性格・特徴

- 『正財』を中心星に持つ人の性格・特徴

- 『偏官』を中心星に持つ人の性格・特徴

- 『正官』を中心星に持つ人の性格・特徴

- 『偏印』を中心性に持つ人の性格・特徴

- 『印綬』を中心性に持つ人の性格・特徴

十二運

上の命式の一番下に胎・病・冠帯・死と書かれていますが、これは「干」と「十二支」を組み合わせて、そのエネルギーの質や強さを表すもので、『十二運』といいます。

「胎」「養」「長生」「沐浴」「冠帯」「建禄」「帝旺」「衰」「病」「死」「墓」「絶」

の十二個になります。

それぞれの意味や質などは違う記事で紹介していきますので、ここでは命式の十二運はエネルギーの質や量を表すものだと覚えていただけたらと思います。

まとめ

以上、今回は四柱推命の基礎知識の第一歩として書いていきました。本当に初級の中の初級の知識ですので、しっかりとこの基礎知識を頭に入れておいていただけたらと思います。